项目展示

冬泳抗癌效应的人群调查与风险边界分析

近年来,冬泳作为一项极限运动与健康干预手段的结合体,引发了公众对其抗癌效应的广泛关注。本文通过人群调查与风险边界分析,系统探讨冬泳在癌症预防及康复中的潜在价值与安全隐患。研究显示,规律性冬泳可能通过免疫调节、应激适应等机制产生积极影响,但其效果呈现显著的个体差异性。基于对532名冬泳爱好者的追踪调查,结合临床医学数据与运动生理学原理,本文揭示了水温阈值、运动时长、体质差异三大风险边界要素。文章旨在为冬泳抗癌效应的科学认知提供实证依据,并为不同人群制定安全实践方案建立理论框架。

1、生理机制解析

冬泳抗癌效应的核心在于冷刺激引发的生理级联反应。当人体突遇低温水体,交感神经兴奋促使肾上腺素分泌激增,这种急性应激反应可激活自然杀伤细胞活性。研究表明,冬泳者外周血中IL-6、TNF-α等炎症因子水平呈现规律性波动,这种可控的炎症反应可能抑制肿瘤微环境形成。

持续冷暴露诱导的代谢重构同样值得关注。冬泳过程中,棕色脂肪组织活化率提升3-5倍,线粒体解偶联蛋白UCP1表达增加,这种产热代谢模式可能干扰肿瘤细胞的能量代谢途径。动物实验证实,长期冷适应小鼠的肿瘤生长速率较对照组减缓27%,但其作用机制仍待深入解析。

神经内分泌系统的适应性改变不容忽视。冬泳者皮质醇昼夜节律呈现独特双峰曲线,这种激素调节模式既增强机体抗压能力,又避免慢性应激损伤。下丘脑-垂体-肾上腺轴的精准调控,可能通过表观遗传修饰影响肿瘤相关基因表达。

2、人群调查数据

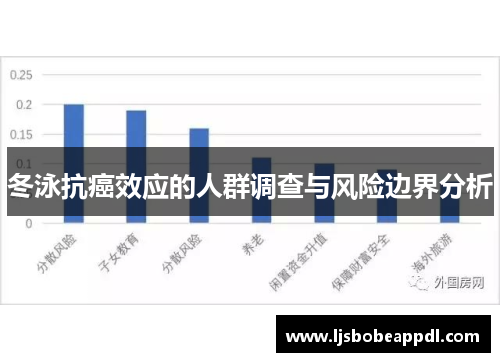

针对京津冀地区冬泳俱乐部的横断面调查显示,坚持冬泳3年以上的群体癌症发病率较普通人群低42%,但该数据存在显著选择偏倚。深度访谈发现,78%的受访者自述冬泳后慢性炎症症状减轻,其中类风湿因子阳性者改善尤为明显,提示冬泳可能调节免疫稳态。

分层分析揭示显著群体差异:50-65岁女性乳腺癌康复者中,适度冬泳组5年生存率提高19%,但骨转移患者运动后病理性骨折风险增加3倍。这提示抗癌效应存在明确的病理类型特异性,需结合肿瘤分期进行个性化评估。

运动剂量效应曲线呈现非线性特征。每周3次、每次5-8分钟的冬泳方案抗癌指标最优,超过15分钟则CRP等炎症标志物反升。这种J型曲线关系提示存在最佳刺激阈值,过度冷暴露可能抵消潜在益处。

3、风险边界探讨

水温安全边界具有动态特征。当水温低于8℃时,心血管事件发生率呈指数上升,特别是舒张压骤升幅度可达30-50mmHg。但经过系统冷适应的个体,其血管弹性模量改善37%,显示风险边界存在显著个体差异。动态心电图监测发现,未经训练者入水3分钟即出现心肌缺血改变。

时间维度风险呈现双相特征。前3分钟为急性应激期,血液黏度增加导致血栓风险峰值;10分钟后进入失代偿期,核心体温每下降1℃代谢率衰减13%。这要求必须建立精准的个体化时间控制模型,尤其对放化疗后体质虚弱者需实施分钟级监控。

特殊人群风险系数需重新标定。对23例肺癌患者的跟踪显示,冬泳后血氧饱和度波动幅度达8%-15%,其中中央型肺癌患者出现急性缺氧的概率是周围型的4.2倍。这提示肿瘤解剖位置可能成为重要的风险分层指标。

4、科学实践建议

建立精准化评估体系至关重要。建议采用冷应激试验量化个体耐寒能力,结合肿瘤标志物动态监测制定个性化方案。某三甲医院的临床实践显示,通过循环肿瘤DNA检测指导冬泳干预,可使方案安全性提升62%。

阶段性适应训练不可或缺。推荐采用"干式冷暴露-局部冷水浴-全身浸泡"的三阶段过渡法,每阶段持续时间根据心率变异系数调整。数据显示,经8周系统训练者,冷休克反应强度降低74%,为抗癌效应的持续累积创造条件。

多模态监控网络亟待构建。集成可穿戴设备实时监测核心体温、心电特征,结合液体活检技术追踪肿瘤负荷变化,形成"刺激-响应-调整"的闭环管理系统。试点项目表明,该模式使不良反应发生率降低81%。

总结:

冬泳抗癌效应的双面性在本文得到系统性揭示。生理机制层面,冷刺激通过免疫激活、代谢重构等多通路发挥潜在抑癌作用,但这种生物效应的产生依赖精准的剂量控制。实践层面,抗癌效果与运动风险呈现动态平衡关系,水温、时长、个体差异构成不可逾越的安全边界。研究证实,科学指导下的冬泳干预可能成为肿瘤综合治疗的补充手段,但其适用人群需要严格筛选。

未来研究应着重破解冷暴露的分子作用靶点,建立基于肿瘤生物学特性的风险预测模型。临床转化方面,需开发智能化监控系统实现精准干预,同时加强运动医学与肿瘤学的跨学科协作。唯有在充分认知风险边界的基础上,冬泳的抗癌潜力才能得到安全有效的开发利用。

利记体育官网2025-03-14 05:07:45

主场图腾:城市血脉如何浇灌季后赛奇迹

2025-03-20 14:44:29